가을 Autumn: 김종학 Chonghak Kim

폭포, 덩굴, 덤불

심은록 (Sim Eunlog 미술비평가 및 전시기획가)

기운생동[1],

김종학은 그의 예술의 목적과 방식을 다음과 같이 함축적으로 말한다.

“내 고향[신의주]은 맹호출림(猛虎出林)의 땅으로, 나도 맹호처럼 기운생동을 쫓아 순간적으로 그린다.”

또한 그는 그림을 그리기 위해, “사람들이 잘 가지 않는, 길이 아닌 가시 넝쿨(덩굴), 덤불이나 폭포가 있는 곳을 간다”고 한다. “사람들이 잘 가지 않는 곳”은 물리적인 실제이기도 하지만, 상징적으로는 ‘창조의 길’이자 그 어려움과 외로움을 의미한다. ‘덩굴, 덤불, 폭포’는 그의 작업에 주요소재이자, 그가 미술에서 가장 중요하다고 여기는 ‘기운생동’도 이를 통해 표현된다. 이는 그의 4계 작업에 항상 재현되나, 폭포는 강수량이 많은 여름에, 덩굴과 덤불은 가을에 좀더 분명히 존재감을 드러낸다. 여름에는 화려한 색이나 녹음에 묻히고, 겨울에는 눈(雪)에 덮이기 때문이다. 그래서 일까, 작가는 작정한 듯 가을에는 기운생동의 민 낯을 보여준다.

[1-1] Untitled, acrylic on canvas, 53x65.1cm, 2017-18 추정

[1-2] Untitled, acrylic on canvas, 53x65.1cm, 2017-18 추정

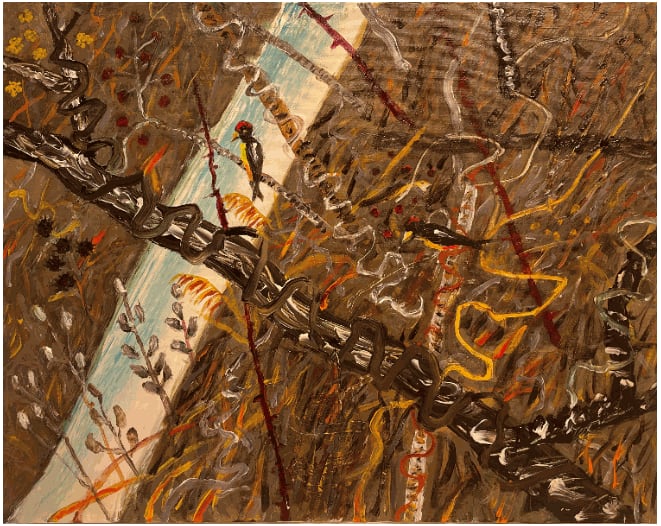

[1-3] Untitled, acrylic on canvas, 130x162cm, 2017-18 추정

[1-4] Untitled, acrylic on canvas, 130x162cm, 2016

김종학의 많은 작업에서처럼, 상기 네 작품 [1-1][1-2][1-3][1-4]에서도 폭포, 덩굴, 덤불이 등장한다. 이 세 소재가 함께 등장하거나, 혹은 하나 둘 만 등장하기도 한다. 상기 네 작품은 설악산의 같은 장소에서 그려졌고, 가을뿐만 아니라 봄, 여름, 겨울에서도 이 장소는 자주 출몰한다. 실제로, 그가 선호하는 실제 장소를 재현했을 수도, 맘에 드는 여러 구도를 종합해서 만든 구도일 수도 있다. 확실한 것은, 장소, 시간, 초목들의 이치와 섭리를 깨닫고 그의 방식으로 ‘흉중구학(胸中丘壑)’했다.

폭포

상기 네 작품 [1-1][1-2][1-3][1-4]에서 가장 먼저 시선을 잡아 끄는 것은 화면을 위에서 아래로 가로지르는 폭포의 존재이다. 폭포는 김종학의 작업에서 가장 다양한 변모를 보여주고 있는데, 크게 두 유형으로 나눌 수 있다.

[2-1] Waterfall, oil on canvas, 130x324.6cm, 1986

첫째는, 한국화의 폭포가 내리 꽂는 강렬한 힘과 기운생동의 상징이었던 것처럼, 김종학도 같은 목적으로 이를 표현한다. [2-1] <Waterfall, 1986>이나, 급류를 배경으로 한 <Untitled, 1985>, <Untitled 1987>에서는 그의 젊은 시절 추상표현주의 스타일이 엿보이는 강력한 선(線)으로 폭포의 거센 흐름을 강조한다. [2-1]에서처럼 수직으로 물이 떨어지는 폭포도 묘사하지만, 이번 전시에서는 60° 정도 기울어진 폭포로 화면에 긴장감을 준다[2]. 하물며, 강은 당연히 수평을 기대하는데, <River, 1987>에서 작가는 강 자체를 150° 정도 기울이며 긴장감을 자아내고, 동시에 평화로운 물결로 대비시킨다. 두 번째는 이번 ‘가을’전에 주로 소개되는 폭포의 유형으로, 선을 사용하기는 하나 전체적으로 그라데이션의 부드러운 단색조로 표현된다. 마치 한국화의 물, 안개, 등의 ‘보이지 않았던 여백’이 시각화 되어 ‘보이는 여백’이 된 것 같다. 멀리서 볼 때는 동양화의 여백처럼 비가시적인 것 같은 리듬이, 한 발자국만 가까이 다가가면 가시화 된다. 이는 덩굴의 경우도 마찬가지다. 선의 변화만큼 폭포의 움직임도 절제되어 표현된다. 부딪혀 튀어 오르는 물방울이나, 피어 오르는 물안개의 묘사를 생략하고 최대한 단순하고 부드럽게 폭포가 묘사된다. 이런 흐름은, 폭포 주변에 화면 가득 요동치는 덩굴과 덤불의 작은 움직임들과 대비된다. 김종학은 이러한 강렬한 대비를 즐겼는데, 기운생동은 이를 극복하면서 발생되기 때문이다. 앞에서 언급했던 첫 번째 유형에서는 폭포의 강한 움직임으로 다른 초목들의 다양한 작은 움직임들의 소리를 덮거나 함께 오페라를 한다면, 두 번째 유형의 폭포는, 초목의 다양한 소리가 더욱 잘 들리도록, (존재감은 뚜렷하지만) 스스로의 목소리를 부드럽게 한다. [1-1]에서는 두 지류가 미처 섞이지 못할 정도로 급하게 흐르고 있고, [1-3]에서는 이 두 지류가 섞여 좀더 안정되게 흐르고, [1-2]에서는 맑은 물에 햇볕이 섞여 하얗게 반짝인다. 각각의 작품에는 서로 다른 폭포의 이야기와 리듬이 전개된다. 작가의 작업에서 폭포가 있으면 한 마리 새가 자동연상이 될 정도로 ‘폭포와 새’는 자주 접하는 풍경이다. [1-1]과 [1-3]의 그림에서 폭포를 배경으로 쉬고있는 새 한 마리가 시선을 잡아 끈다. 한 쌍으로 그리기를 좋아하는 그의 습관을 알기에 다른 새가 어디 있는지 찾게 되며, 마침내 조금 멀리 두 번째 새를 발견한다. 그런데, [1-3]과 [1-4]에서는 오직 한 마리의 새만 있다. [1-3]에서 새는 창조의 고통을 상징하듯 붉은 가시나무 위에 앉아있고, [1-4]에서 새는 자연에 대한 끊임없는 관찰력을 위해 커다란 눈이 필요한 듯, 큰 눈의 새가 폭포를 배경으로 앉아있다[3]. 새를 통해서는 작가의 심정과 분위기가, 폭포, 덩굴, 덤불에서는 작업하고 있는 작가의 제스처와 기운이 눈에 보이는 듯 하다.

덩굴

상기 네 작품 [1-1][1-2][1-3][1-4]에서 나무를 보면, 검은색, 회색, 하얀색 덩굴이 나무를 감아 올라가고 있다. 숲속에는 햇빛이 비치지 않는 곳이 산재하므로, 덩굴들은 빛을 얻기 위해 나무를 감아 돌며 빛을 향해 올라간다. [1-1]과 [1-2]에서는 근경의 검은 나무에 검은 색의 덩굴이 나무를 타고 힘차게 올라가고 있다. 그 뒤로 하얀 색의 덩굴들과 다른 덩굴들이 서로 각각 다양한 리듬으로 춤추고 있다. 서예가가 일필휘지의 빠른 속도로 글을 쓰듯, 작가의 움직임과 그리는 속도가 눈에 보이는 듯하다. 덩굴이 나무를 타고 쭉 올라가는 경우도 있지만, 김종학의 화면에서 덩굴은 나무를 감고 돌아 올라가는 것이 많다. 그런데 덩굴을 자세히 보면 나무의 앞면에서만 구불구불 돌고 있지, 나무 뒷면으로 연결되지 않는다. 덩굴이 나무를 돌고있다는 느낌만 준 것으로, 실제 나무를 돌게 된다면, 앞에서 볼 때 선이 연결되지 않고 끊기기 때문이다. 일필일획의 의도와 마찬가지로 선이 끊기면 기운생동도 절단되기 때문이다.

기운생동은 김종학의 색, 마티에르, 형태로도 나타나지만, 덩굴이나 덤불을 통해서 직접적으로 표현된다. 상기 작품들에서 보는 것처럼, 예상치 못한 곳에서도 덩굴이 요동치고 있다. 처음에는 보이지 않다가도, 어두움에 눈이 익숙해 지면 다양한 사물들이 보이듯이, 그림에 눈이 익으면, 봄 작업에는 봄빛을 온 몸으로 반사하는 아지랑이 같은 빛덩굴이 보이고, 여름 풍경에는 힘찬 활력과 함께 덩굴이 여기저기 솟아오르고, 겨울에는 눈에 덮여 있어도 그 꿈틀거림이 보인다. 그렇게 덩굴은 4계 작업 어디에서나 그림 스타일에 맞게 다양하게 표현되고 있다. 하물며 장식화 스타일의 그림에서도 덩굴은 곳곳이 스며들어서 화면을 흔들며 움직임을 준다.

때로는 [3-1] <Untitled, 2017>처럼, 화면에 덩굴과 덤불로만 가득 찬 작업들도 종종 보인다. 그의 사계 작업 대부분이 여운을 남기지만, 유독 가을의 여운이 길다. 그의 시각적인 기운생동의 상징 중의 하나인 ‘덩굴’과 ‘덤불’이 마음껏 표출되는 시기이기 때문이다.

덤불

[3-1] Untitled, acrylic on canvas, 130.3x162.2cm, 2017

[3-2] Untitled, acrylic on canvas, 53x65.1cm, 2017

[3-3] Untitled, acrylic on canvas, 53x65.1cm, 2017

[3-4] Untitled, acrylic on canvas, 53x65.1cm, 2017

[3-1] <Untitled, 2017>은 덤불과 덩굴이 화면에 가득 차있다. 노란 눈을 가진 두 마리의 새가 없었다면, 잭슨 폴록이나 마크 토비와 비슷한 추상표현주의의 올 오버 페인팅 기법 작업으로 여길 수 있다. 김종학의 작업에서 꾸준히 보여지는 것처럼, 자연에는 이미 추상과 구상이 공존한다. [3-2] [3-3] [3-4]는 가을의 색감과 정경이 앞의 작업들과 또다른 형태로 펼쳐지고 있다. 어쩌면 앞의 작업에서 배경의 깊이와 폭포를 제거한 작업이라고 볼 수도 있다. 단풍이 피고, 아직 하얀 루드베키아, 이미 져버린 루드베키아, 이름을 알 수 없는 초목들도 있다. 앞의 작업들은 배경에 깊이를 준 작업이라면, [3-2] [3-3] [3-4]는 배경이 단색조이기 때문인지 화조도를 연상시킨다. 한국정서의 대표적인 벼 익는 색을 바탕색으로 삼았다.

김종학은 인터뷰를 할 때, “폭포, 덩굴, 덤불”로 시작하고, “기운생동”으로 마칠 정도로, 이 세 가지 경물은 그의 키워드이다. 그의 풍경에는 이 소재가 교대로 혹은 함께 재현된다. 그런데 그의 그림은 꾸준히 주목을 받는데도, 그가 강조하는 덤불, 덩굴은 중요 논의 대상이 되지 않았다. 미술사적으로 그리고 오늘날까지도, 서양화가들의 풍경화에 자연이 세심하게 재현되어도 덩굴이나 덤불은 제거하고 그리는 경우가 많았다. 덩굴이나 덤불은 사람들에게는 거추장스럽고 쓸모 없는 것이기 때문이다. 하지만, 이곳에서 도깨비, 동물들, 곤충들과 수목들이 안식처를 찾고 보호받는다. 김종학의 작업에서 새들과 곤충들이 이 덤불로 날아들고, 그곳에서 편히 쉬는 모습을 우리는 종종 본다. 이제 논의가 필요한 이유는, 우리는 더 이상 ‘교목’(喬木)의 세계가 아니라, ‘관목’(灌木)의 시대를 살고 있기 때문이다. 김종학의 작업이 직접적으로는 생태나 기후문제에 대해 이야기하지 않지만, 우리가 자연을 보는 관점과, 주체성을 생각하는 방식을 문제화하고 있다. 그의 중요한 주제인 덩굴, 덤불은 근대의 상징인 교목과 반대된다. 교목은 단단한 뿌리를 지탱하며 하늘 높이 수직으로 꼿꼿하게 올라간다. 인간의 사회구조처럼 중요한 주간이 있고, 주지, 부주지, 축지 등으로 계층화 된다. 이는 찰스 다윈 본인도 쓰고 싶어하지 않았던 단어인 ‘진화’(evolution)의 상징과 같았다. “진화”와 “진보”가 동의어처럼 사용되며, 우리는 오랫동안 다윈의 진화론에 대해 오독했다. 그래서 클린턴 리처드 도킨스(Clinton Richard Dawkins, 1941~ )와 쌍벽을 이루는 생물학자 스티븐 제이 굴드(Stephen Jay Gould, 1941 - 2002)는 다윈의 진화론을 “관목”이었다고 정정한다. 그에 의하면, 진화론의 개체들은 관목처럼 주지나 부지가 구분되지 않고 차별되지 않는 같은 가지일 뿐이며, 따라서 어떤 목적이나 위계질서도 없다. 그리고 “인간 존재는 단지 덤불의 어느 귀퉁이에 매달린 잎사귀”이다[4].

정물화

[4-1] Untitled, acrylic on canvas 72.7x60.6cm, 2020

[4-2] Untitled, acrylic on canvas, 90.9 x72.7cm, 2020

[4-3] Untitled, acrylic on canvas, 90.9x72.7cm, 2020

김종학은 그의 작업 초기부터 개념적인 느낌의 정물화로부터, 서구 전통적인 정물화, 동양 전통적인 정물화, 현대 정물화 등 다양한 스타일의 정물화를 그려왔다. 다양한 오브제를 취했으며, 일반 정물화 스타일로 그린 작업도, 개념적인 정물화도 있다. 상기 세 작품[4-1] [4-2] [4-3]처럼, 첫 눈에는 자연스러운데, 뭔가 자연스럽지 않은, 그래서 궁금증을 유발시키는 정물화도 그의 특징 중의 하나이다. 풍경화의 특징이 정물화에도 나타나는데, 자연이 한 움큼으로 축소되어 정물화로 나타나기에, 풍경화에서 명료하게 보이지 않았던 것이 정물화에서 보여 지기도 한다. 정물화는 풍경화를 이해하는 가이드가 될 수도 있다. 최근 김종학은 오후에 대작의 풍경화를 그리기 전에, 오전에 수채화로 정물화를 그린다. 대작은 그가 매일 오전에 그리는 정물화의 콜라주, 그의 생각의 콜라주일 수도 있다. 상기 정물화들은 입체감과 평면감을 오가고 있다. 검은 화병을 보면 평면적으로 표시되었다. 그런데 식물을 보면 입체적이다. 일반적인 화법(畵法)처럼, 주제가 되는 전경의 식물은 밝게, 뒷부분은 다소 어둡게 눌러주면서 전체 그림에 입체감을 준다. 특히 늘어진 긴 잎들은 마치 한 획으로 그린 듯한 느낌이 들 정도로, 거칠고 무심한 듯 그렸음에도 입체감이 잘 산다. 음영, 양감, 질감을 주는 반면에, 대부분의 풍경화에서처럼 그림자는 자제된다. 존재의 입체감을 주기 위한 음영은 있으나, 현존의 그림자는 드리워지지 않는다. 한국화에 그림자가 없기 때문인지, 김종학도 그림자를 상당히 절제하는 편이다. 그림자가 없는데도 오브제가 부유하지 않는다.

김종학이 꽃과 풍경을 계속 반복하여 그리는 것은, 같은 대상이라고 할지라도, 계절과 빛에 따라 달라지는 ‘경물景物’이자, 존중되어야 하는 ‘경물敬物’(만물을 공경함)이기 때문이다. 그가 예술의 알파와 오메가로 여기는 ‘기운생동’은 ‘자연이 살아있다는 인식’이 바탕이 된다. 인간도 그 자연의 일부, 그것도 “어느 귀퉁이에 매달린 잎사귀”[5]일 뿐이다. 이를 체감하도록 시각적으로 보여주는 것이 화가의 역할이다. 하이데거가 말했듯이, ‘과학자가 밭둑의 꽃을 분석의 대상으로 만들었다면, 시인이 이를 되돌려 놓는 것’이 그 역할이다[6]. 또한 현대의 필요가 교육과 분업을 통해 사람을 기술자로 만든다면, 예술은 그를 다시 사람으로 되돌려 놓으려고 노력한다.

[1] 중국 남제(南齊)의 화가이자 이론가인 사혁(謝赫 500~535년경 활동)은 『고화품록』(古畫品錄)에서 육법(六法) 가운데 첫 번째로 “기운생동(氣韻生動)”을 꼽았다. 천지 만물은 생명이 있고, 이것이 가장 중요하기에 화면에도 표현되어야 한다는 의미다. '기운생동'에서도 첫 글자인 기(氣)는 음(陰)과 양(陽), 그려진 것과 그려지지 않은 것(여백), 강함과 약함, 등의 양의성(兩儀性)의 대립과 소통에서 나온다. 특히 기(氣), 바람(風), 빛(光)을 담고있는 여백이 중요하며, 이를 담고 있는 것이 풍경(風景)화이다. 이는 수레바퀴, 건축물, 그릇에서처럼 빈 공간이 없으면 아무 소용이 없다는 “무의 쓰임”(無用, 노자 『도덕경』, 11장)과 같다.

[2] 설악산에는 스무 개가 넘는 폭포가 있다. 경사도가 20° 미만인 매우 완만한 폭포는 한 개 있고, 60°이상에서 수직에 가까운 경사도의 폭포는 두 개가 있으며, 20~60°의 경사도를 보이는 폭포가 대부분이다. 이 세 종류의 경사도를 가진 폭포가 김종학의 작업에 골고루 나타난다. 폭포는 화폭에서 긴장감을 주며 움직임을 주는 가장 확실한 소재이다.

[3] 귀뿔깃이 있어 부엉이 같다. 김종학의 작업에 가끔 등장한다.

[4] Cf. 리처드 요크, 브렛 클라크, 『과학과 휴머니즘-스티븐 제이 굴드의 학문과 생애』, 김동광 옮김, 현암사, 2016, p.28 et sqq.

[5] Ibid.

[6] 하이데거, 『존재와 시간』