드라이브 Drive: 박다솜 Dasom Park

글: 김진주

우울하지 않은 온전한 드라이브가 가능할까? 10여 년 전에 박다솜은 시나리오를 썼다. 50대, 60대, 70대인 세 자매의 이야기다. 돌아가신 어머니의 무덤에 가지 않겠다고 선언한 맏언니를 두고 두 동생이 연거푸 화를 낸다. 이 서사는 10년이 지나 ⟨에쎄의 우울⟩(ESSE’s Spleen)이 되었다. 영상에 등장하는 것은 어머니의 모습이나 무덤의 형상이 아니라, 차를 타고 이동하며 세 자매가 나누는 대화가 전부다. 주고받는 대화 속에 인형으로 만들어진 세 자매의 주름진 몸이 끼어든다. 만들어진 몸들은 영상의 한켠에 노쇠한 몸을 바라보는 인물이 있음을 전제한다. 그의 시선에 담긴 감정은 어딘가 울적하다. 경쾌한 음악은 자꾸만 우울을 밀어내려는 것 같지만, 사실 우울을 가리고 있는 얇은 장막일 뿐. 이 드라이브는 애써 우울해짐으로써 온전하다.

⟪Drive⟫에서 박다솜은 곡선과 몸의 관계를 말한다. 그는 자신의 행동과 예측이 불가능한 결과 사이에 생겨난 신뢰를 믿는다. 그가 믿지 않는 건 행동으로 옮겨보지 않아도 동일한 결과를 제공하는, 즉 선험적으로 주어진 것이다. 반면 예측할 수 없는 결과를 도출하는 행동은 그 결과가 무엇이 되건 온전하다고 판단할 수 있다는 점에서 신뢰를 발생시킨다. 달리 말해, 표면적으로 단단한 관계보다는 느슨한 관계에 잠재된 단단함이 더 큰 설득력을 가진다. 이번 전시에서 말하는 곡선과 몸은 그러한 느슨한 관계에 대한 그의 신뢰를 드러내는 키워드로, 롤러코스터의 굴곡진 트랙과 노쇠해진 몸의 주름의 겹침에서 발견한 공통된 형상을 보며 떠올린 관계를 형상화한다.

그간 박다솜이 탐구해온 몸에 관한 고민은 두 점의 회화 ⟨스모킹⟩(Smoking)과 ⟨나쁜 사진⟩(Bad Photo)에서 롤러코스터의 곡선에 대입된다. 중력의 원리를 이용해 상하운동을 반복하도록 설계된 롤러코스터의 트랙은 시간의 흐름으로 노쇠해 주름진 이의 몸을 겹쳐낸다. 평소 아픈 몸을 바라보며 슬픔이나 우울의 감정을 떠올렸던 그는 그 감정이 발현되는 근원적인 이유를 모색하며 시간과 중력이라는 분명한 원인에 가닿게 되었다. 그런 시선에서 주름을 일으키는 주체는 감정이 아니다. 감정의 실체와 상관없는 일들은 사람의 통제를 벗어나고, 몸은 주름을 표현하는 중립적인 물질로 변모한다. 이처럼 점점 건조한 눈으로 노쇠한 몸을 바라보게 된 박다솜에게 롤러코스터에서 본 곡선은 주름진 몸에 관한 감각을 굴곡진 형상으로 재현할 수 있는 장치가 된다. 몸을 보며 느끼는 감정보다도 몸의 형태를 우선 그려보며 주름을 있는 그대로 이해하기 위한 도구로서 말이다.

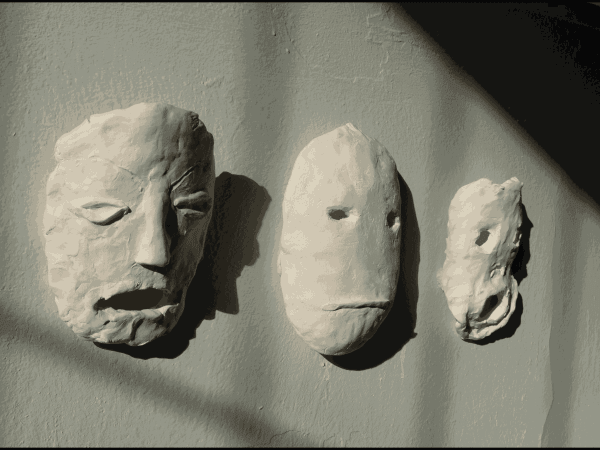

그가 그린 그림에는 얼굴이 있다. 롤러코스터의 곡선이자 주름진 몸의 곡선을 둘러맨 화면은 눈과 코, 입의 형상을 입고 실존할지도 모르는 모종의 존재로 되살아난다. 박다솜의 그림은 종이를 찢는 행동으로 시작해 크랙을 그리는 일로 끝난다. 그는 지식의 체계, 그리기의 규칙 등 선험의 영역을 잠시 밀어두고 사람의 손길 아래에서 자연스럽고 솔직하게 도출되는 결과를 취해가기 위한 시도를 한다. 그림이 그려진 길을 따라가 보면 저절로 시선에 나타나는 것들이 있다. 결이 가는 대로 찢은 종이, 머리로 떠올리거나 주변 환경에 영향을 받아 그린 형태, 크랙으로 균열을 낸 표면이 보인다. 천이 아닌 종이는 이미 스스로 찢어지기 위해 존재한 것일지도 모른다. 화면 위 대기권을 닮은 분할된 영역들은 종이가 채워주길 바란 형태일지도, 종이를 벽에 지지하기 위해 붙였던 녹색 종이테이프는 화면 속에 불려지기를 원했을지도 모른다. 중앙을 관통하는 크랙은 완성에 가까운 시점에서 그림이 스스로 회화가 되기 위해 불러낸 형상이다. 마지막까지 지켜진 얼굴의 모습은 그 과정에 속한 존재들의 있음을 증명하듯, 그림을 사람과 같은 대상으로 만들고자 한 모든 것의 의지가 담겨 있다.

온전한 드라이브는 애를 써서 우울을 동반한다. 그림을 지나가는 크랙처럼 ⟨에쎄의 우울⟩에는 계속해서 경쾌한 음악이 흐른다. 어머니의 죽음과 세 자매의 주름은 그 자체로 음울한 감정에 도달하고 만다. 하지만 그 위에 덧씌워진 장조의 멜로디는 이들의 대화와 주름에 균열을 가하고 노쇠한 몸을 대하는 건조한 시선을 상상하게 한다. 종이가 가는 대로, 형태가 그려지는 대로, 눈이 표면을 오가는 대로, 화가 자신이 아닌 그림을 이루는 것들의 의지를 따라 채워진 시선들이 그림에 남아있다. 이 일을 자연적인 결과에 자신의 의지를 맡긴, 의지의 위치를 그림으로 옮긴 행동이라 부를 수 있겠다. 크랙이 층의 집합에 균열을 내어 존재를 길어 올리듯, 박다솜의 드라이브에서 우울함은 가려지기 위해 존재한다.

Written by Jinju Kim

Is it possible? A wholesome drive without depression? Park Dasom wrote a scenario more than a decade ago. It was a story of three sisters born roughly a decade apart–in their 50s, 60s, and 70s. The eldest declared she would not go visit her mother’s gravestone, and the other two sisters are indignant over it. That scenario gradually developed over a decade and became the video work ⟨ESSE’s Spleen⟩. In it, there are no images of their cherished mother or direct relation to a passing. Instead, there are three sisters in conversation, as they are moving somewhere on an automobile. During the exchange of conversation, wrinkly-aged doll versions of the sisters interject. Those doll-bodies presuppose a perspective, a point of view that is observing the sister’s aging bodies. The gaze itself, however, feels glum, down-cast. The upbeat music is barely holding up the heavy curtains of depression from falling entirely. This drive is whole(some) as an intentional experience of depression.

⟪Drive⟫ by Park Dasom is about curvature and the body. She trusts what transpires between her actions and unpredictable consequences. What she doesn’t believe in is a priori–a defined and expected result that can be expected without actually having observed it. And to counter, the actions that lead to unexpected outcomes are wholesome and pure in some way, as it inspires trust. Firm strength lies in seemingly loose relationships rather than the more surface-hardened ones. It is more persuasive, in other words. The curvatures and the body in the context of this exhibition are both keywords that mark Park’s trust and faith in such loosely defined relationships. Those ideas have been given form along the rising and falling curves of the roller-coaster tracks and the deepening crevices between wrinkles of an aging body.

Park Dasom has been exploring the human physicality, from the two paintings ⟨Smoking⟩ and ⟨Bad Photo⟩, which segue into the paraboloid curvature of the roller-coaster tracks. The roller coaster tracks oscillate with the lurching inertia of gravity, superimposed with the aged, deteriorated, and wrinkled body–tracing the passage of time. Park would often gaze upon bodies worn out, tired, and spent. She connected those sights with sadness and depression, and sought it root cause. At its very foundation, she found two: time and gravity. In that case, the creases and wrinkles are not necessarily caused by emotional burden. Things irrelevant to the reality of emotions are beyond human control, and the body is transformed into an unemotional substrate to the expression of creases and wrinkles. From that perspective, Park looked at aged physical states with the driest of eyes and the roller-coaster’s undulating curves became a means to emulate the wrinkled and creased form of the body. That is, a means to understand the physicality of wrinkles as-is, separate from the emotional elements associated with a broken body.

Pareidolia is a part of Park Dasom’s visual creations. The eyes, nostrils, and mouth can be seen in the curves of the roller-coaster tracks, as if brought to life, possibly. Her work starts by tearing paper and ends by drawing cracks. For a moment, she sets aside the a priori things such as knowledge systems and rules of visual representation and searches for something honest and natural under the human touch. Follow the drawn path and some things appear before the gaze. Paper torn along its grain, imagined or informed forms, cracked surfaces appear before the gaze. Paper, not being cloth, is specifically for tearing, perhaps? The partitioned atmospheric spaces are perhaps forms that wished for paper to fill, and the green paper tape adhered to fix the paper to the wall perhaps wished to be in-frame. The crack running down the center is in that form, because it was conjured by the image itself, to be a painting. The form of the face which remained to the end prove that there is presence in process, of the will to create everything in the form of man (or woman, or personhood).

A wholesome drive is accompanied by melancholy, as if by mandate. Like the crack down the painting, ⟨ESSE’s Spleen⟩ plays upbeat music. In it, mother’s death and the wrinkles of the three sisters reach a point of utter gloom. The major-chord melody plays over it like a jarring rift that opens a drier and colder gaze that looks at their conversation and wrinkles, to add time and gravity to them. As the paper tears, as the form draws itself, and as the gaze scans the surface, what consists the painting and not the artist exerts its will over the perspective of the artist’s work. Is this surrender of one’s will to the will of the universe, or the positioning of will inside the painting itself? As the crack exists as the fracture that is not part of the whole, Park Dasom’s drive is where depression exists to be hidden.