열매와 모서리 From Fig to Cone: 전현선 Hyunsun Jeon

단도직입적으로 말하자면 전현선의 그림은 예리한 통찰력과 재치가 돋보인다. 그의 그림은 특별한 사건도 없이 잔잔하게 사물의 양태를 보여주면서 그 속에서 삶의 문제를 포착해 낸다. 사물들의 상황은 매우 초현실적이다. 그러나 한 발 더 들어가 보면 이것은 단순히 사물을 다룬 것이 아니라 ‘나’와 ‘내가 아닌 모든 것’과의 공존과 이해는 가능할까라는 소통의 문제를 다루고 있음을 알게 될 것이다. 우리 인간은 한 곳에 있으면서도 ‘다른 세상’에 살고 있는 외로운 존재라고 한다면 지나친 비약일까. 온전히 이해받지 못하고 이해하지 못하는 동상이몽의 상태가 인간관계의 현주소이다.

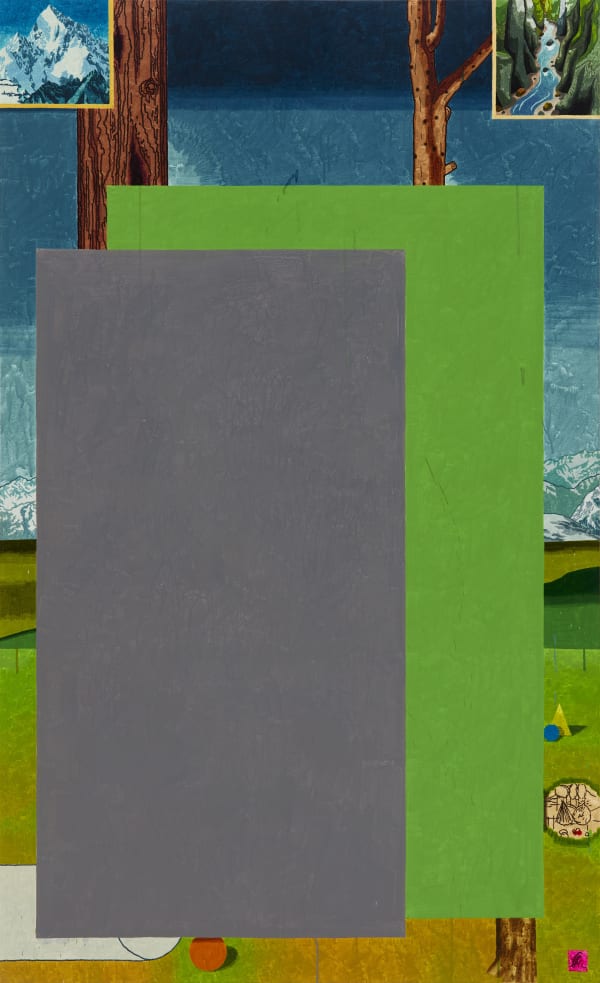

그동안 전현선은 마치 게시판 위의 메모지처럼 풍경 안에 이미지의 레이어를 겹치거나 나열하는 방식으로 장면을 묘사했다. 궁금하거나 이해하지 못한 모든 것을 수집하고 화면 위에 재구성하는 그림이었다. 그 레이어들만이 온전히 주인공이 되어 추상적인 형태로 발전했던 것이 2018년의 개인전이었다. 그 후에 작가는 다시 구상적인 그림을 그리고 싶었다고 한다. 오히려 그동안 인식하지 못했던 시간과 공간까지 포함해서 말이다.

<시간의 모서리>는 임의의 공간과 그 안에서 흘러가는 시간을 담아낸 그림이다. 영화의 스틸 컷을 모아 놓은 듯한 화면은 고정된 카메라 앵글로 시간의 흐름과 사물의 변화를 보여준다. 마치 배우처럼 열매와 원뿔이 등장하기도 하고 열매만 화면에 덩그러니 남기도 한다. 그러다 느닷없이 어떤 신(scene)에서는 원뿔은 고정된 채 공간과 시간만이 변화한다. 캔버스 프레임 안의 작은 화면들은 공간, 시간, 사물을 통해 이미지의 연속과 비연속을 모두 보여준다. 연결되는 듯하면서도 불현듯 변화하는 장면의 묘사는 관람자에게 절대 긴장을 늦추지 말라고 경고한다.

180cm 높이의 (비)연속적인 그림 8점은 두 개의 사물이 놓인 공간을 묘사한다. 두 개의 사물은 나란히 서 있거나 겹쳐 있거나 또는 서로를 비추며 영향을 주고받는다. 작가는 한 화면에 원경과 근경의 시선을 동시에 담고 싶었다고 한다. 공간과 부수적인 사물들은 아주 멀리 있는 듯 표현한 반면 중심적인 두 개의 사물은 화면을 가득 채울 정도로 관람자의 시선에 가깝게 배치되어 있다. 흔히 어떤 대상의 크기를 가늠할 수 없을 때 우리가 일반적으로 잘 알고 있는 사물을 옆에 두고 비교한다. 그런데 크기를 짐작할 수 없는 사물이 옆에 놓이면 오히려 사물의 크기를 객관적으로 파악할 수 없기에 더 큰 혼란을 불러일으킨다. 대체 무엇이 맞는 걸까. 총체적 난국이다.

인간은 저마다 자신의 독자성을 구축한다. 철학자들은 이것을 ‘자아’라고 명명했다. 그런데 뭔가 석연치 않다. 과연 나의 독자성은 어떻게 증명될 것인가. 결국 우리는 ‘나’와 ‘내가 아닌 모든 것’을 통해 자신을 증명할 수밖에 없다. 자신을 둘러싼 타자 혹은 외부 환경과의 관계를 무시한 채 자신을 설명할 도리가 없다. 우리가 던져진 세계, 그래서 우리가 필연적으로 그 안에서 생존하지만, 또 한편으로는 나와 무관한 세계를 받아드려야 한다. 사람이든 환경이든 내가 아닌 모든 것들과 서서히 익숙해질 법도 하지만 다시 정신을 차리고 보면 어떤 유사성은 가질 수 있어도 사실상 일치는 불가능하다는 것, 공통의 척도가 없다는 것을 느끼게 된다.

전시 제목인 <열매와 모서리>에서 열매는 어떤 사물과 일대일로 대면하는 존재를 의미한다. 모서리는 서로 다른 방향에서 온 두 면이 만나 각도를 형성하고 공간을 만들어내는데, 이것은 서로 다른 대상이 교차하고 상호 영향을 주고받으며 모습이 변화하는 상황을 은유한다. 전현선은 이번 개인전이 그저 가능성을 보여주는 전시이길 바란다고 한다. 두 사물의 관계나 그 상황에 대한 여러 개의 가능성 말이다. 우리가 ‘존재한다’는 것은 나와 내가 아닌 것 사이의 상호의존 상태이지 종결이 아니다. 이것은 단지 양자 간의 균형점을 찾기 위해 끊임없이 노력하는 과정 속에 있는 것인지 모른다.

Hyunsun Jeon’s sharp wit and keen perception are self evident in her paintings. Nothing acutely unfolds or emerges in her paintings, but there are calm showings of forms that convey certain struggles of life. The objects are arranged in an oddly surreal composition, but closer inspection asks questions of whether the self and all that is not the self can find common ground, to coexist and achieve mutual understanding. Jeon’s works are about communication. Is it sophomoric to wonder if loneliness is a friendless haunt because we live in a twilight world? The human condition seems to misunderstand as we are misunderstood.

Hyunsun Jeon’s previous works arranged images in layers or in serial form like notices tacked to a bulletin board. What caught her attention, what she could not understand, she brought to the canvas and reconstructed. Her 2018 solo exhibition was an abstract development of that layered arrangement, revolving around the idea of the abstracted layer. Post-exhibition, Jeon wanted to return to conceptual paintings and the concepts of time and space she had previously overlooked.

<The Corner of Time> encapsulates arbitrary space and time which passes through it. The canvas panels seem like a series of movie stills from a fixed perspective taken over passing of time. A fig and cone appears in most of the panels like main protagonists, and sometimes just the fig like a soliloquy. Then from one scene onward, the cone is constant while space and time changes. The lesser panels within the larger frame of the canvas use passage of time, space, and objects to present both continuity and discontinuity. The abrupt (dis)continuity across the panels grip the spectator with a tense gripping sensation.

Eight (non)consecutive paintings, all 180cm tall, depict a space occupied by two objects. The two objects are juxtaposed, superimposed, in mutual illumination, or in some sort of causal interaction. Jeon wanted to capture perspectives of both the near and distant. Sense of space and ancillary prop/objects appear distant, while the two central objects appear near enough to convey a sense of obstructed view. We identify the size of one object in reference to another which is more familiar. When objects are present without an identifiable reference, an unnerving sense of chaos ensues.

An individual's uniquely developed sense of self, what the philosophers called ego, comes with an oxymoronic condition. How does one prove one’s unique identity? That proof turns out to be a function of what is self and all that is not self. There is no way to define the self in the absence of the relationship with the other, or the external environment. It is the self that suffers and survives the reality of existence, but it is also the recognition and acceptance of the other which allows the self to exist. At times, others who are not me, the environment that is not me grow familiar and even feel like a part of self, but pay close attention and observe: similarities may be possible, but complete agreement is not, and there is virtually no common measure.

In the exhibition title <From Fig to Cone>, fig represents a being facing a certain thing, vis-à-vis. An edge is created when two vertices join in a line segment, the line of incidence a metaphor for two separate individuals intersecting at a point in time and space in a relationship of causality and change. Hyunsun Jeon hopes this exhibition remains in the realm of projected possibilities; possible relationships between the two presented objects or the situation. Our existence is the interdependent sum-set operation of all that is self and not the self. Perhaps existence is a function of endlessly reaching a point of balance between the two.